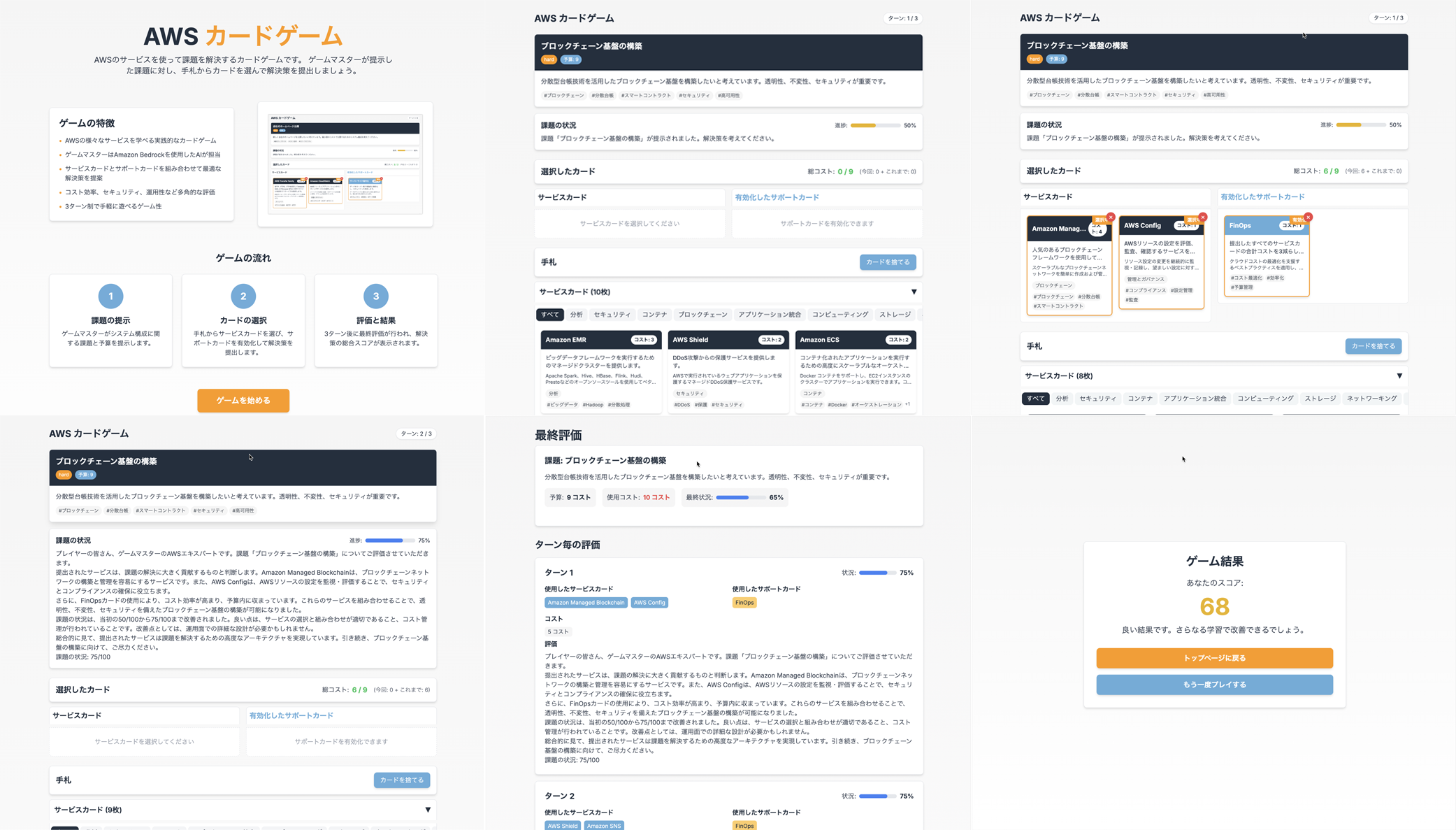

Amazon Q CLIでゲームを作ってAppRunnerでホスティングする Amazon Q CLIを使って簡単なカードゲームを作成し、AppRunnerでホスティングする方法です。本記事は以下のキャンペーン目的ですが、ゲームを作るというのはAIエージェントでできることを体験するのに良い方法だと思います。

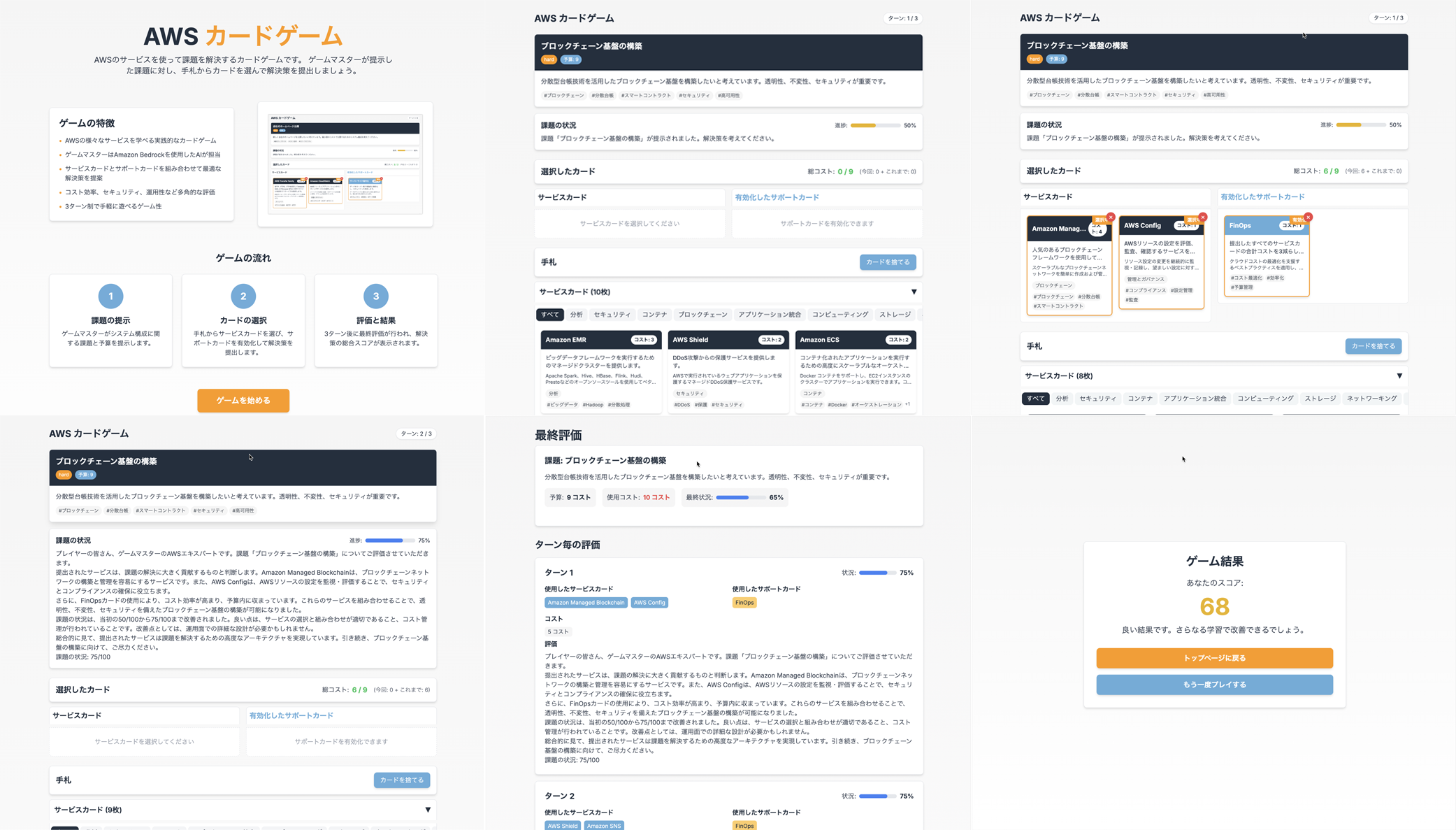

AWS Strands Agentsを使ってAWSのシステム構成図を作成する AWS Strands Agentsを使ってAWSのシステム構成図を作成する方法のご紹介です。AWSからはCloudFormationの情報を操作するためのMCP Serverが提供されています。これを利用して、AWSのシステム構成図を作成する方法を確認してみました。

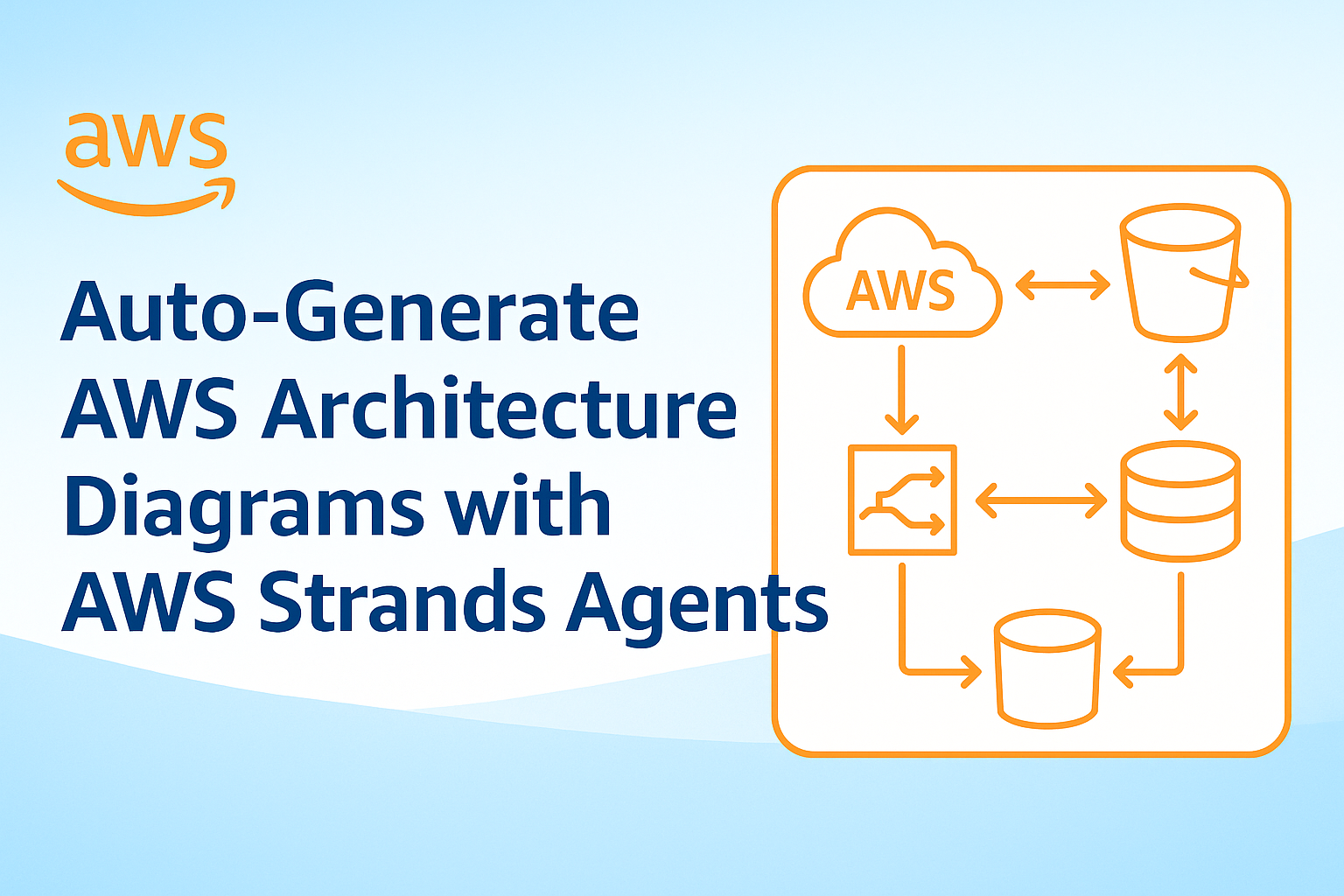

AWS Strands Agentsをクロスリージョン推論で利用する 先日、AWSからOSSとしてStrands Agentsがリリースされました。Strands Agentsは、AIエージェントを簡単に作成できるフレームワークです。以下のブログでMCP Serverを利用するためのデモが紹介されています。今回、Strands AgentsをAmazon Bedrockのクロスリージョン推論を利用して、東京リージョンで利用する方法を確認してみました。

メタドキュメント作成のススメ システム開発では、設計書、ソースコード、サーバー構築手順書、業務手順書など、多様な成果物を複数の関係者やツールと協調しながら作成します。本稿では、生成AIと人間が共通の品質基準で成果物を作成できるよう、その指針となる メタドキュメント の作成と運用ワークフローについて説明しています。

メタドキュメントとは何か メタドキュメントは成果物そのものを直接記述するのではなく、成果物を生成・レビュー・保守するためのルール、構造、品質基準をメタレベルで定めた文書群です。以下のような文書が該当します。

LLMの最新トレンド - 2025年3月 そもそもLLMとは? LLMは Large Language Model の略であり、日本語では大規模言語モデルと表記します。要は言語モデルの大きいものという意味ですが、そもそも言語モデルとは何でしょうか。LLMのトレンドをご紹介する前に、LLMそのものの理解を深めた方がわかりやすいため、簡単にLLMの中身について説明します。

PandasのDataFrameに対して、Amazon Bedrockを利用した処理を並列で呼び出す方法 PandasのDataFrameに対して、Amazon Bedrockを利用した処理を並列で呼び出す方法を調べてみました。PandasのDataFrameに対して、OpenAI APIを利用した処理を並列で呼び出す方法のAmazon Bedrockバージョンです。こちらも端的にはpandarallelを使いましょう、です。

PandasのDataFrameに対して、OpenAI APIを利用した処理を並列で呼び出す方法 PandasのDataFrameに対して、OpenAI APIを利用した処理を並列で呼び出す方法を調べてみました。結論としては、pandarallelを使うのが最も簡単だろうという感じです。

from pandarallel import pandarallel pandarallel.initialize() summary_df["summary"] = summary_df["url"].parallel_apply(get_summary) display(summary_df) 前提条件 openai==1.16.2 pandarallel==1.6.5 事前準備 from __future__ import annotations import openai import urllib import pandas as pd urls = [ "https://www.inoue-kobo.com/llm/openai-reduce-embedding-dim/", "https://www.inoue-kobo.com/aws/selenium-serverless/", "https://www.inoue-kobo.com/aws/aws-service-summary/", "https://www.inoue-kobo.com/ai_ml/duckduckgo-langchain-langsmith/", "https://www.inoue-kobo.com/ai_ml/llamaindex-pdf-gradio/", ] summary_df = pd.DataFrame(urls, columns=["url"]) pd.set_option("display.max_colwidth", None) 単純に apply するだけ def get_summary(url: str) -> str | None: res_web = urllib.request.urlopen(url) # type: ignore content = res_web.read().decode("utf-8") res_openai = openai.chat.completions.create( model="gpt-3.5-turbo", temperature=0, messages=[ { "role": "system", "content": "以下はWebサイトの内容です。HTMLタグを削除した上で、150文字以内で要約してください。", }, {"role": "user", "content": content}, ], ) return res_openai.choices[0].message.content summary_df["summary"] = summary_df["url"].apply(get_summary) display(summary_df) 実行時間は12.3sでした。applyしただけでは並列処理は行われないため、この処理時間が基準になります。

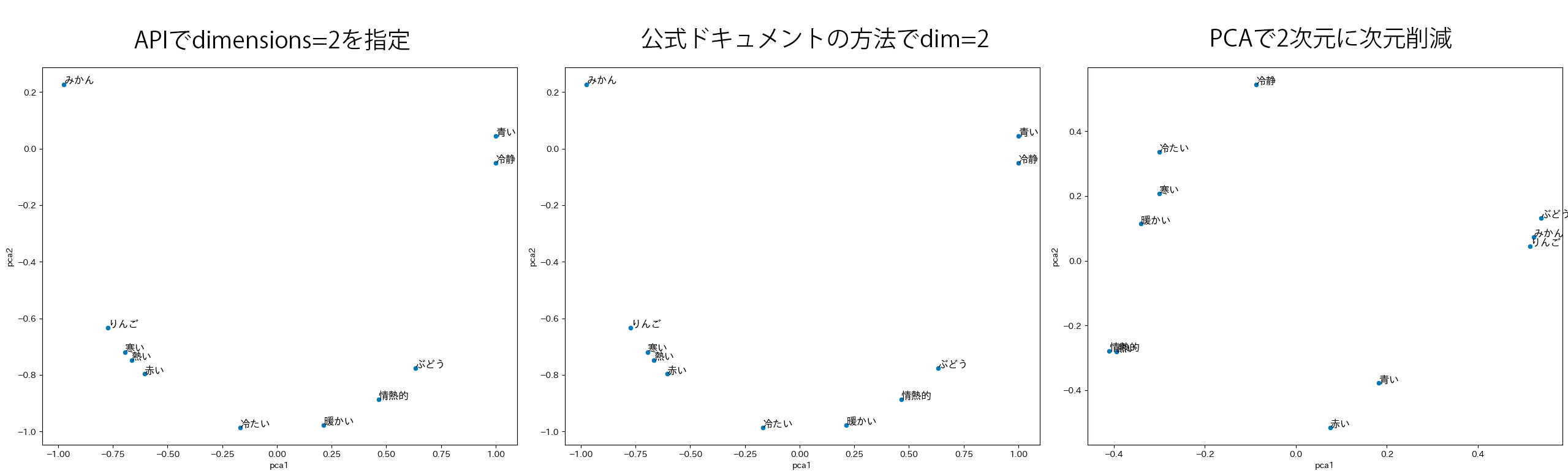

OpenAI API Embeddings の dim 指定の実装方法を確認した OpenAI API として新しくリリースされたベクトル表現取得用モデルである text-embedding-3 では、出力の次元数を指定できるようになりました。どうやってるのかな?と気になったので、実装方法を確認してみました。結論から言うと、以下の公式ドキュメントに書いてある実装方法のショートカットでした(その旨がドキュメントに書いてあります)。

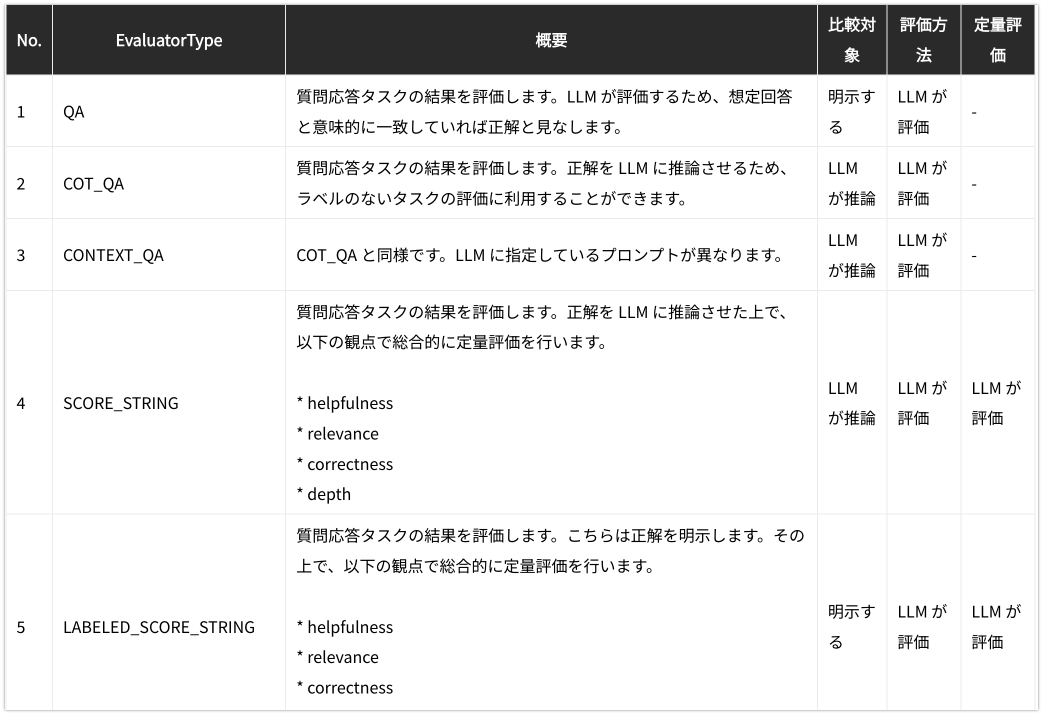

LangChain Evaluation の String Evaluators のまとめ LangChain Evaluation の String Evaluators について、提供されている EvaluatorType の挙動を一通り確認してみました。

最新のLLMを利用したシステム開発 LLMOpsのワークフロー LLMを利用したシステム開発では、LLM自体から開発する(基盤モデルの構築)、学習済みのLLMに対し、独自に収集したラベルデータで特定タスク向けに調整する(特定タスクへのファインチューニング)、学習済みのLLMをそのまま利用するが、RAGなどの仕組みで知識を補完する(独自データからの知識統合)という選択肢があります。

https://note.com/wandb_jp/n/n1aa6d77f33cf